恒大,这个曾经叱咤中国房地产市场的巨头,如今背负着高达2万亿人民币的债务,成为了金融界乃至整个社会关注的焦点。你或许会好奇,这么庞大的债务到底是如何形成的?又最终会由谁来承担?这不仅是一个企业的问题,更牵动着无数供应商、购房者、银行乃至国家的利益。让我们从这场震动中国经济的债务危机说起,揭开恒大债务背后的真相。

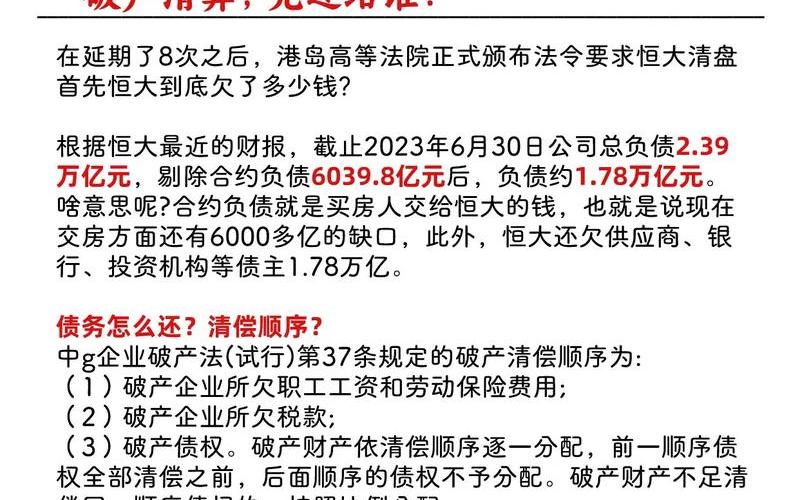

恒大负债的总额根据2023年半年报显示,达到了2.39万亿元人民币,剔除合约负债后约为1.78万亿元,而其资产总值仅为1.74万亿元,现金流极度紧张,手中现金仅有约134亿元,其中大部分还被限制使用。这意味着恒大不仅资不抵债,而且流动性极差,偿债压力巨大。其债务构成主要分为五大部分:最大的是应付贸易款及其他应付款项,金额高达1.05万亿元,主要是拖欠供应商的工程材料款约5962亿元;其次是合约负债,约6040亿元,主要是拖欠购房者的期房;还有境外美元债务约1450亿元,银行及其他借款3786亿元,以及欠缴所得税等。

这庞大的债务结构,像一张巨网紧紧缠绕着恒大,也牵连着供应链上下游的8000多家企业。建筑材料供应商、施工队伍、家具家电厂商等都成了“受害者”,他们为恒大提供了大量服务和材料,却苦苦等待着回款,许多企业因此陷入经营困境甚至倒闭。相比之下,期房业主虽然被拖欠房屋交付,但通常会出面兜底,确保社会稳定;银行则依靠抵押物和优先清偿权,能够部分收回贷款;境外债权人因债务清偿顺序也能获得一定补偿。但供应商和理财投资者的损失最为惨重,他们既无抵押物,也缺乏优先权,资金回收几乎无望。

恒大的债务危机并非一朝一夕形成。早在2016年,恒大债务规模突破万亿,开始与监管政策背道而驰,盲目扩张导致资金链断裂。许家印通过高杠杆操作,利用银行资金撬动房地产市场,个人套现金额高达500亿,形成了“收益私有化,成本社会化,风险全民化”的局面。这不仅让恒大陷入困境,也暴露了中国房地产行业依赖高杠杆的风险。随着2020年“三条红线”政策出台,融资渠道被切断,恒大自救未果,债务重组方案也屡次受挫。

面对如此庞大的债务,最终由谁来承担成为了社会关注的焦点。恒大自身及其股东无力完全偿还;供应链上的企业和投资者承担了大部分损失;则通过政策介入,防止系统性风险和社会动荡,保障购房者权益,推动债务重组和资产处置。这场债务危机不仅是企业的倒下,更是中国房地产行业和金融监管的警钟。

恒大2万亿债务的形成是多年过度扩张和高杠杆操作的结果,其债务结构复杂且涉及面广,供应链上的中小企业和投资者是最直接的受害者。和监管机构的介入,虽能缓解部分风险,但债务的最终承担仍需多方共同努力。恒大的故事提醒我们,企业的高速发展不能以牺牲风险管理和社会责任为代价,金融杠杆的使用必须谨慎,供应链的健康同样是经济稳定的重要保障。

你是否也在思考,类似恒大的债务危机是否会在其他行业重演?供应链金融风险如何有效防范?如果你想深入了解更多配资行业的风险管理和投资策略,欢迎访问金银屋网,一个专业的配资平台,助你在复杂的金融环境中稳健前行。

相关内容知识扩展:

恒大债务危机不仅仅是房地产行业的问题,它还涉及多方面的知识和影响。债务重组是解决企业巨额债务的常见手段,包括延长还款期限、降低利率、债转股等方式,但重组过程复杂且充满不确定性。房地产供应链的断裂可能引发更广泛的经济波动,影响建筑、制造、物流等多个行业,甚至引发就业和社会稳定问题。恒大事件也暴露了金融监管的不足,如何加强对房地产企业的风险监控和资金流向监管,是未来政策重点。境外债务的存在使得债务问题具有国际影响,涉及跨境法律和投资者权益保护,增加了处理难度。了解这些多维度的知识,有助于我们更全面地把握配资行业的风险与机遇。